Mes critiques de disques

Voici toutes mes critiques de disques et DVDs

Voir aussi :

Marina Rebeka

Essence

YYYYY

Airs d’opéras de Puccini, Boito, Cilea, Tchaikovski, Giordano, Leoncavallo, Dvorak, Catalani

Woclaw Opera Orchestra, Marco Boemi

Prima Classic (1 CD ) Ø 2021. TT : 1h00

Après avoir enregistré sous son propre label Prima Classic, plusieurs récitals d’airs issus du répertoire français, ou du bel canto romantique, Marina Rebeka nous propose cette fois-ci une sélection d’airs d’opéra célèbres de la seconde partie du dix-neuvième siècle.

Si ce ne sont pour la plupart que des « tubes », il nous semble à chaque instant les redécouvrir, tant fascine cette voix vibrante, large et jamais forcée, dont elle sait adoucir et colorer à volonté ce timbre pur naturellement argenté.

S’appuyant sur une technique sans faille, un médium moelleux, des graves bien soutenus, une émission d’une rare pureté, et un contrôle absolu du souffle et de la ligne de chant, la soprano livre des interprétations intelligentes d’une élégance toute aristocratique, faisant naître l’émotion sans excès de pathos.

Les portraits de femmes qu’elle nous propose sont variés et bien caractérisés, à commencer par un « Un bel di » et un « Vissi d’Arte » d’anthologie, aussi intenses que subtils, de haute tenue et d’une grande noblesse, sans parler d’une exceptionnelle « Mamma morta », sans doute encore plus poignante. Si sa Maddalena de Coigny reste une femme forte, mais bientôt brisée, La Wally interprétée avec beaucoup de délicatesse, est à la fois résolue et résignée.

La très expressive Marguerite de Boito est sombre et abattue, mais elle n’a toutefois pas encore perdu la raison, de même que la Lisa de La Dame de Pique, ardente et agitée, quand une Rusalka, pleine de mystère, élève à la lune une supplique intense et un peu angoissée.

Mais sensualité et légèreté sont aussi au rendez-vous, avec cette généreuse Adriana Lecouvreur conjuguant classe et sensibilité, dont on retrouvera les délicieux pianissimi dans la gracieuse chanson de La Rondine, et dans l’air si chatoyant de Lauretta.

Sa Nedda se révèle particulièrement ardente, dévorée par l’envie de vivre, de même que sa Musetta, femme de caractère, pleine d’assurance et un peu provocante, quand Mimi se fait plus douce, gentille, et lumineuse.

A la tête de l’orchestre de l’opéra de Woclaw, Marco Boemi, lui offre un support en totale harmonie, tantôt doux et élégiaque, tantôt ferme et plein de feu.

Sonya Yoncheva

The Courtesan

YYYYY

Airs de Jules Massenet, Ruggero Leoncavallo, Umberto Giordano, Giacomo Puccini, Pietro Mascagni, Camille Saint-Saëns, Giuseppe Verdi, Carl Orff

Charles Castronovo (ténor)

Orchestra dell’opera Carlo Felice Genova, Marco Armiliato

SY11 productions (1CD) Ø 2021. TT : 57’

Le nouvel album de Sonya Yoncheva, produit sous son propre label, est consacré aux courtisanes du répertoire lyrique français et italien, un programme chargé de sensualité convenant à merveille à cette voix caressante au timbre velouté et onctueux qui lui permet d’incarner avec beaucoup d’expressivité les personnalités complexes de ces femmes, à la fois enfantines et séductrices, fortes et vulnérables.

Annoncée par une envoûtante clarinette, sa Thaïs langoureuse rayonne d’une chaleur lumineuse où pointe déjà une once de tristesse, qui deviendra plus douloureuse encore dans l’air du miroir avec une sensibilité également idéale tant pour la Manon de Massenet que pour Stephana, dite « la belle Orientale » du Siberia de Giordano.

L’émission se fait plus claire au service de la pétillante Mimi de Leoncavallo, mais aussi de la frêle Japonaise Iris de Mascagni, éveillée d’un terrible cauchemar pour lequel la soprano sait également trouver les accents dramatiques idoines.

Un medium large et puissant fait également merveille chez Puccini. Dommage que les aigus les plus larges aient trop souvent tendance à être un peu bas et tendus.

Sa Butterfly n’en reste pas moins aussi délicate que souffrant de sa passion réprimée, de même que sa Mimi, à la fois naturelle et pleine de feu.

Elle campe également une touchante Manon Lescaut, tant dans un « In quelle trine Morbide » empreint d’émotion dans un très poignant « sola, perduta abandonata ».

La richesse de ses graves lui permet d’interpréter avec naturel et sans forcer la voix de poitrine une Dalila somptueuse à la fois élégante et lascive. Elle devrait toutefois prendre parti quant au traitement des « r », tantôt roulés, tantôt non…

Toute la détresse de Violetta transparaît dans "Parigi, o cara » en duo avec le chaleureux ténor Charles Castronovo. « In trutina » de Carmina Burana vient conclure tout en douceur ce remarquable récital, porté par les sonorités charnues de l’Orchestra dell’opera Carlo Felice Genova, qui, sous la baguette inspirée de Marco Armiliato, berce la voix dans une abondance de couleurs chatoyantes et voluptueuses.

Jonathan Tetelman

Arias

YYYY

Magdalena Lukawska, Vida Miknevičiūtė, José Simerilla Romero, Capella Cracoviensis

Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, Karel Mark Chichon

Deutsche Grammophon (1 CD) Ø 2021 TT : 0 h 56'

Pour son premier album chez Deutsche Grammophon, Jonathan Tetelman se consacre au répertoire français et italien de ténor lyrique spinto.

On est immédiatement séduit par la beauté, la rondeur et la chaleur d’un timbre dont la couleur naturellement sombre évoque irrésistiblement Jonas Kaufmann, mais avec une émission plus haute et un son plus ouvert.

Les moyens sont remarquables : la voix homogène et puissante sur tout l’étendue de la tessiture, le chant souple, ample et généreux, les aigus faciles, avec en prime quelques beaux pianissimi.

Associées à un tempérament naturel et spontané, ces qualités font merveille dans le répertoire vériste, que ce soit chez Giordano, Mascagni, ou dans le remarquable « Addio fiorito asile » de Madame Butterfly. C’est peut-être encore le sombre et ardent Paolo de Francesca da Rimini qui lui convient le mieux : on se laisse volontiers emporter par le long et ardent duo avec l’excellente soprano Vida Miknevičiūtė, dont le timbre riche au vibrato serré s’accorde bien au sien.

Il aborde Verdi, fort d’une belle ligne de chant et d’une tenue du souffle remarquables dans La Force du Destin et la cavatine du Trouvère (dommage quand même d’avoir transposé la cabalette un demi-ton en dessous).

Son remarquable Werther, romantique à souhait, se fait plus nuancé que l’Air de la fleur de Carmen. Dommage en outre que ses voyelles soient trop ouvertes pour la langue française.

Avec un tel instrument, ce ténor gagnerait maintenant à encore raffiner son style, nuancer encore plus ses interprétations, et surtout prêter plus d’attention à la langue et ciseler un peu plus les mots, afin de gagner en subtilité.

L'Orquesta Filarmónica de Gran Canaria sous la direction de Karel Mark Chichon, est particulièrement enthousiaste et chaleureux : on le comprend, car une telle voix est rare et donne beaucoup d’espoirs pour la suite !

Lisette Oropesa

French Bel Canto Arias

YYYY

Airs de Guillaume Tell, Le Siège de Corinthe. Le Comte Ory. Donizetti : Airs de La Fille du régiment, Les Martyrs, Lucie de Lammermoor.

Lisette Oropesa (soprano), Sächsischer Staatsopernchor Dresden, Dresdner Philharmonie, Corrado Rovaris.

Pentatone (SACD). Ø 2021, TT : 1 h 05’.

Après un premier disque remarqué (airs de concert de Mozart, cf. no 702) et une Traviata décevante (cf. no 714), Lisette Oropesa nous revient dans une sélection originale et variée d’airs de Rossini et Donizetti en français, c’est-à-dire composés ou adaptés pour les salles parisiennes.

Si le vibrato parfois très serré ne sera pas du goût de tout le monde, de même qu’une diction française par moments assez désinvolte et des graves de qualité inégale, on s’incline devant l’éclat solaire de ce timbre alliant fraîcheur et rondeur, cette vocalisation précise, ces aigus rayonnants. Ils font merveille dans les airs brillants, comme celui de la Comtesse du Comte Ory (récupéré du Viaggio a Reims), ou celui, également plein de brio, de Lucie de Lammermoor composé pour le Théâtre de la Renaissance et tiré de Rosmonda d’Inghilterra, « Que n’avons-nous des ailes ». Les airs du Siège de Corinthe (adaptation pour l’Académie royale de musique de Maometto II) exposent à de redoutables marathons de vocalises dont la soprano se sort dignement, sans pouvoir toujours prétendre au niveau d’aisance d’une Mariella Devia ou d’une June Anderson, soutien et résistance semblant y accuser quelques limites. Au-delà de la virtuosité, Oropesa sait aussi émouvoir dans les gracieux cantabiles tout en élégance et les airs dramatiquement plus intenses comme celui des Martyrs de Donizetti (d’après Poliuto). Le très lyrique air de Guillaume Tell, pur et délicat, s’étire quant à lui sur de longues phrases bien soutenues – tant pis pour un éventail de colorations un peu restreint.

Plus adaptée à sa voix, à la fois tendre et juvénile, l’héroïne de La Fille du régiment entonne un superbe « Il faut partir », et après un beau dialogue avec un très suave violoncelle, conclut sur un « Salut à la France » pétillant.

Sous la direction de Corrado Rovaris, le Philharmonique de Dresde se fait le partenaire attentif et poétique de ce récital qui impose décidément Lisette Oropesa comme un des grands sopranos lyriques légers de sa génération.

Bijoux Perdus

Jodie Devos

YYYYY

Flemish Radio Chor, Brussels Philharmonic, Pierre Bleuse

Alpha (1 CD). Ø 2022. TT : 01 h 04'

Après un remarquable premier récital solo chez alpha classics, « Offenbach colorature », Jodie Devos nous propose une plongée dans le répertoire de l’opéra-comique, toujours en partenariat avec le Palazzetto Bru Zane.

Elle marche ici sur les traces de la cantatrice belge Marie Cabel (1827-1885), dont la virtuosité devait être aussi précise que volubile, si l’on en croit les deux airs du Pardon de Ploermel de Meyerbeer et du Mignon d’Ambroise Thomas, taillés sur mesure pour elle.

Bien entendu, ces deux chevaux de bataille des sopranos légers figurent en bonne place dans le récital de Jodie Devos qui, elle aussi, enfile les perles brillamment avec aisance et précision, forte d’un timbre pur et cristallin, d’aigus riches et lumineux et d’une diction de qualité à laquelle le « r » très roulé concède une touche délicieusement archaïque.

Le reste d’une sélection choisie avec soin, est composé de raretés voire d’inédits du Second Empire, où la soprano fait preuve de beaucoup de naturel, sans jamais tomber dans le maniérisme.

L’extrait de la Manon Lescaut d’Auber « Plus de rêve qui m’enivre », suscite l’admiration par le contrôle et la précision de roulades très nuancées, ainsi que de beaux pianissimi qui feront aussi merveille dans la romance mélancolique du Bijou perdu, et surtout dans les pages très poétiques, tout en délicatesse et en demi-teintes, du Songe d’une Nuit d’Eté d’Ambroise Thomas.

À côté d’œuvres fraîches et charmantes telles que la pétillante Galathée de Victor Massé, ou encore La Part du diable d’Auber, on prend également plaisir à découvrir les pages plus dramatiques de l’étonnante Jaguarita l’Indienne de Halévy et sa grande invocation vengeresse avec chœurs. L’« Étoile du Nord » de Meyerbeer, plus lyrique et aux lignes plus amples, révèle un legato de qualité allié à beaucoup de sensibilité.

Sous la baguette d’un Pierre Bleuse très attentif, le Philharmonique de Bruxelles au son clair rond et sans lourdeur, contribue à faire de ce passionnant opus une nouvelle réussite.

Fatma Saïd

Kaleidoscope

YYYY

Quinteto Ángel, Vision string quartet, Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, Sascha Goetzel

Warner Classics (1 CD ). Ø 2022. TT : 68'

Après un premier disque chez Warner Classics mettant en regard les cultures française, espagnole et arabe, la soprano égyptienne pousse cette fois-ci encore plus loin l’éclectisme, en abordant un répertoire aussi divers d’un point de vue linguistique que stylistique, alternant raretés et morceaux plus connus. Le thème de la danse, comme fil rouge, assure la cohésion de l’ensemble de ce kaléidoscope : valses, boléros, tangos et swings se succèdent et donnent à son récital un irrésistible élan. Le mélomane trouvera peut-être des limites à cet hétéroclisme, les morceaux choisis étant d’un intérêt inégal, Piazzolla et Gainsbourg, faisant un peu pâle figure à côté des pétillants Lehár et Massenet.

Mais Fatma Said prend d’évidence plaisir à dévoiler différentes facettes de son instrument et à en modeler le vibrato et le timbre en fonction du style requis, que ce soit par l’usage de la voix poitrine dans le beau Youkali de Kurt Weill, ou bien par des sonorités plus nasales dans la comédie musicale américaine.

Bénéficiant d’un timbre clair et bien projeté, mais aussi d’un medium riche et velouté, ce soprano léger parvient à concilier une fraîcheur, une virtuosité et une sensualité qui font des merveilles dans l’opéra français : la gavotte de Manon, la valse de Juliette, mais aussi le boléro de Messager. Cette volupté sans lourdeur est particulièrement bienvenue tant dans la zarzuela, le tango argentin, que dans la Barcarolle d’Offenbach. Mais c’est encore plus dans l’opérette viennoise que ce mélange de précision et de chaleur fait vraiment des miracles.

Accompagnements et arrangements, délicats et sans lourdeur, sont toujours adaptés à la spécificité de chaque morceau, tant et si bien qu’il ressort de ce récital de grande qualité, un sentiment de gaité et de fraîcheur très revigorant, et qui nous donne beaucoup d’espoir pour l’avenir de cette artiste.

Nadine Sierra, Made for opera

YYYYY

Paolo Fanale (ténor), Veta Pilipenko (mezzo-soprano)

Capella Cracoviensis

Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, Riccardo Frizza

Deutsche Grammophon. Ø 2022. TT : 1h 01’

Oui, elle est “faite pour l’opéra”, le nouvel album de Nadine Sierra ne laisse aucun doute là-dessus ! Les voix d’une telle splendeur ne sont pas légion et il est difficile de ne pas tomber sous le charme ce timbre de velours, ce chant souple et voluptueux, cette générosité et cette énergie communicatives

Lucia, Violetta, Juliette, si la jeune chanteuse aborde ces rôles vocalement redoutables avec aisance et précision, enchaînant aigus et vocalises d’une virtuosité époustouflante, son chant n’est pas seulement technique et esthétique, mais aussi profondément humain.

Elle parvient à donner vie à ses personnages et propose de vraies incarnations — qu’elle pourra encore approfondir avec le temps— de grandes héroïnes lyriques dont le destin altéré par des impératifs sociaux semble entrer pour elle en résonnance avec sa propre histoire familiale.

Les portraits qu’elle compose de ses héroïnes, qu’elle fait évoluer psychologiquement, sont plutôt modernes. Point de jeunes victimes éthérées, mais des battantes, comme en témoigne l’époustouflant air du poison, d’une combativité désespérée. Cette Juliette idéale, si tendre et passionnée, mûrit après une première valse pleine de fraîcheur et de jeunesse.

On perçoit dès le « regnava nel silencio » toute la tristesse diffuse d’une Lucia pressentant ses souffrances à venir, même si elle semble décidée à rêver d’amour et de bonheur, comme en témoignent les pyrotechnies de la cabalette. La scène de folie pourra par contre être encore affinée, pour mieux illustrer la fragilité psychologique du personnage car cette jeune fille pleine de santé a encore toute sa raison ! Elle n’en enchaîne pas moins une fois de plus trilles, vocalises et contre-mi bémols insolents avec une agilité et une longueur de souffle confondants.

A priori, une voix plus dramatique serait requise pour Violetta… ce « A forse lui » si délicat et dont intensité émotionnelle va croissant au second couplet, témoigne d’un rapport déjà intime au rôle. Si le « Sempre libera » ébouriffant pourrait être un peu plus fiévreux, que d’émotion dans cet « Addio del passato » avec tout juste ce qu’il faut de pathos.

L’orchestre de la Rai offre à la chanteuse un soutien énergique et enthousiaste. Sous la direction souple et attentive de Riccardo Frizza, il affirme notamment sa présence par de superbes solos instrumentaux, dialoguant harmonieusement avec la chanteuse.

Que de promesses chez cette merveilleuse artiste dont on attend déjà le prochain récital avec impatience !

Benjamin Bernheim

Boulevard des Italiens

Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Frédéric Chaslin

Deutsche Grammophon. 2022. TT : 59’

Après un premier disque d’opéra romantique chez Deutsche Grammophon, Bernheim sort des sentiers battus avec un programme original consacré aux œuvres créées en français par des compositeurs italiens.

On y retrouve les qualités qui font le succès actuel du jeune ténor : voix saine et juvénile, souplesse du phrasé et beauté de la ligne de chant. Faisant le choix de ne pas rouler les « r » comme Alagna et n’hésitant pas à négocier certains aigus en voix mixte, il représente un certain style français, élégant et raffiné, un peu distant aussi, avec le risque de tomber dans une certaine affectation.

Son art convient bien au bel canto de Donizetti où il séduit par sa délicatesse et la beauté de son legato, tant dans l’air de Tony « pour me rapprocher de Marie », que dans la Favorite, avec un « Ange si Pur » remarquable. Dommage que certains aigus aient tendance à devenir durs et nasillards, un défaut particulièrement sensible dans l’air très tendu de Dom Sebastien.

L’air de Jérusalem met en valeur un medium moelleux, de même que très rare air « O toi que j’ai chérie » des Vêpres Siciliennes, autrefois enregistré par Pavarotti. Autre curiosité presque inédite : l’Ali Baba de Cherubini, dont il existe aussi une version en italien par Alfredo Kraus. L’extrait est agréable mais guère exaltant, contrairement à la séduisante Amica de Mascagni portée par un orchestre particulièrement voluptueux sous la baguette d’un Frédéric Chaslin.

Malheureusement, l’ensemble souffre aussi une certaine froideur, un manque de passion, particulièrement sensible dans les deux airs de Puccini qui peinent à émouvoir.

Le Licinus de la Vestale est un général romain bien frêle et prudent, et la préciosité ne sied guère non plus au sombre Don Carlos. Si le « Fontainebleau » est élégant, le timbre manque vraiment d’épaisseur dans le duo, face à un Florian Sempey qui grossit un peu le son et un orchestre tout à coup bien tonitruant.

Rarement pris en défaut d’un point de vue technique, il faudrait désormais que le ténor gagne en spontanéité et en naturel et mette son grand talent au service d’une réelle incarnation dramatique.

Alfredo Catalani (1854-1893)

La Wally

YYYY

Izabela Matula (Wally), Leonardo Capalbo (Giuseppe Hagenbach), Jacques Imbrailo (Vincenzo Gellner), Ilona Revolskaya (Walter), Alastair Miles (Stromminger), Zoltàn Nagy (Il pedone), Sofia Vinnik (Afra)

Orchestre Symphonique de Vienne, Arnold Schoenberg Chor

Direction : Andrés Orozco-Estrada

Mise en scène Barbora Horáková Joly

Theater an der Wien

Unitel edition (1 DVD ) Ø 2021. TT : 2 h 14’

Du plus célèbre opéra d’Alfredo Catalani, on ne retient souvent qu’un seul air. La Wally, créée à la Scala en 1892 suscitait pourtant l’admiration de Toscanini et de Mahler.

Si l’œuvre se fait rare sur les scènes, Decca en a réalisé en 1968 une excellente intégrale réunissant sous la direction de Fausto Cleva, Renata Tebaldi, Mario del Monaco et Piero Cappuccilli. Après celle d’Innsbruck en 2014, cette captation réalisée au Theater an der Wien est une des rares vidéos disponibles. On regrettera donc que le français ne figure pas dans la liste de choix des sous-titres !

Wally, une fière tyrolienne, se retire dans la montagne pour fuir un mariage arrangé. Humiliée par celui qu’elle aime, elle réclame sa mort avant de parvenir à le sauver… sauf quand la metteuse en scène Barbora Horáková Joly prend ses aises avec le livret d’Illica, laissant le ténor au fond du ravin avant de sauver l’héroïne de l’avalanche sensée normalement l’engloutir. Elle présente de manière très noire une Wally évoluant dans un univers sexiste et cruel et plongeant dans la folie, au milieu d’un décor aux teintes uniformément grisâtres, avec rochers en carton-pâte, où le chalet se réduit à un échafaudage de métal dégoulinant de glaces fondues.

Visage dur et fermé, costumes peu seyants, la remarquable soprano polonaise Izabela Matula compense un traitement scénique ingrat par un chant solide, sincère et impliqué, alliant puissance et subtilité, s’épanouissant sans effort dans les moments les plus dramatiques, tout en faisant preuve de délicatesse et d’émotion.

Leonardo Capalbo est un Hagenbach vaillant et viril, à la voix sombre et chaleureuse qui trouve des accents touchants dans ses démonstrations de tendresse du dernier acte.

Noyant ici ses chagrins amoureux dans l’alcool, le Gellner de Jacques Imbrailo associe un jeu intense à une belle ligne de chant. Dur et mordant, Alastair Miles campe un Stromminger autoritaire à souhait. De son côté, le timbre enfantin et un peu voilé d’Ilona Revolskaya est idéal pour Walter, troubadour ambulant évoquant le Pierotto de Linda di Chamounix.

Andrés Orozco-Estrada, savoure cette musique intensément dramatique, témoignant de la fascination de Catalani pour la musique allemande, en particulier dans les très beaux intermèdes orchestraux. L’Orchestre Symphonique de Vienne, au son ample et plein, et aux cordes expressives sait trouver la transparence nécessaire dans les moments les plus éthérés.

Giuseppe Verdi (1813-1901)

La Traviata

YYYY

Nadine Sierra (Violetta), Francesco Meli (Alfredo), Leo Nucci (Georgio Germont)

Choeur et orchestre du Maggio musical Fiorentino, Zubin Mehta

Mise en scène : Davide Livermore

Dynamic (1 DVD ) Ø 2021. TT : 2 h 26’

Après un remarquable enregistrement studio (Made for opera) récompensé d’un Diapason Découverte où Nadine Sierra nous réjouissait déjà de plusieurs extraits de La Traviata, cette captation en immortalise une de ses premières incarnations scéniques.

La belle Américaine a tous les moyens d’une grande Traviata : une aisance technique à toute épreuve associée au velouté d’un timbre pulpeux et moiré. Sa Violetta, à la fois sérieuse et juvénile, conjugue naturel, fraîcheur et sensualité. Forte d’une virtuosité sans faille, elle délivre son « sempre libera » avec une facilité déconcertante. On regrettera toutefois l’absence de cette fièvre, de cette fragilité à la limite de la rupture, caractéristiques de la phtisique épuisant ses dernières forces. L’interprétation gagne toutefois en intensité à partir d’un touchant « amami Alfredo » à l’acte II, jusqu’à un poignant « addio del passato » gorgé de nuances.

Si l’émotion manque un peu à l’appel, il en incombe aussi à une mise en scène proposant une transposition dans un milieu de riches bourgeois soixante-huitards. Violetta y organise de sulfureuses soirées branchées, tandis que s’affichent divers slogans de type « mon corps, mon choix ». Les enjeux sociaux et moraux de l’époque verdiennes étant évacués, le sacrifice de la « dévoyée » en perd tout son sens.

Mais la musique est au rendez-vous. Fort de ses beaux moyens de ténor lyrique au timbre argenté, Francesco Meli propose un Alfredo stylé, au phrasé et à la diction remarquables. Très en forme, Leo Nucci reste un Germont de grande classe et impressionne par la longueur de son souffle et l’élégance de son chant.

Chœurs et comprimari sont également remarquables, tandis que dans la fosse, Zubin Mehta sublime une fois encore les forces du Maggio musical Fiorentino par l’élégance de sa direction, privilégiant, en de larges et amples phrases, la volupté et la richesse des couleurs de cet orchestre pour qui Verdi n’a pas de secret.

Giuseppe Verdi (1813-1901)

YYYYY

Falstaff

Nicola Alaimo (Sir John Falstaff), Simone Piazzola (Ford), Matthew Swensen (Fenton), Christian Colla (Dr. Cajus), Antonio Garés (Bardolfo), Gianluca Buratto (Pistola), Ailyn Pérez (Mrs. Alice Ford), Francesca Boncompagni (Nannetta), Sara Mingardo (Mrs. Quickly), Caterina Piva (Mrs. Meg Page)

Chœur et orchestre du Mai Musical Florentin, Sir John Eliot Gardiner (direction), Sven Eric Bechtolf (mise en scène)

Dynamic (2 DVD). Ø 2022. TT : 2 h 23’

Il plane sur cette production florentine l’esprit du théâtre shakespearien, grâce à un jeu scénique très naturel, des décors de bois inventifs et stylisés, soulignés par de belles lumières, et de superbes costumes d’époque aussi colorés que raffinés.

Une direction d’acteurs vivante, précise et ne laissant rien au hasard, met en valeur une équipe sans faille, dominée par la présence d’un Nicola Alaimo très expressif. Préférant le naturel à l’excès de bouffe, il dessine un Falstaff humain et attachant, tout en soulignant avec délectation chaque mot de Boito et en faisant preuve d’un bel art du phrasé.

De son côté, Simone Piazzola déploie pour Ford, l’élégance, l’énergie et la puissance d’un grand baryton verdien tandis que Matthew Swensen se révèle un Fenton au timbre chaleureux et au legato soigné. Cajus et les deux serviteurs sont de leur côté servis par la même verve scénique et vocale.

Le groupe des commères, bien équilibré et joyeux à souhait, est porté par la sémillante Alice d’Ailyn Pérez, le mezzo chaleureux de Caterina Piva mais aussi la truculente Miss Quickly de Sara Mingardo, et la fraîche Nannetta de Francesca Boncompagni, toutefois un peu avare en vibrato.

Sous la baguette experte de Sir John Eliot Gardiner, l’orchestre qui connait son Verdi sur le bout des oncles, frissonne d’enthousiasme et d’énergie et souligne tous les détails et les subtilités de la partition, pour porter au sommet une production très fluide qui réunit décidément toutes les qualités dont peut rêver un amateur d’opéra.

Giuseppe Verdi (1813-1901)

Gustavo III (Un Ballo in maschera)

YY

Piero Pretti (Gustavo III), Anna Pirozzi (Amelia), Amartuvshin Enkhbat (Anckarstrom), Anna Maria Chiuri (Ulrica), Giuliana Gianfaldoni (Oscar), Fabio Previati (Christiano), Fabrizio Beggi (Ribbing), Carlo Cigni (Dehorn)

Filarmonica Arturo Toscanini, Orchestra Rapsody, Coro del Teatro Regio di Parma, Roberto Abbado, mise en scène Jacopo Spirei sur un projet de Graham Vick.

Dynamic (1 DVD), 2021, TT : 2 h 23’

Cette nouvelle édition critique proposée au Festival Verdi 2021 de Parme opère un retour au premier livret de Verdi tel qu’il aurait souhaité le mettre en musique avant l’intervention de la censure romaine, resituant notamment l’action en Suède.

Si ce texte, plaqué sur la musique, est censé être plus fidèle à la volonté du compositeur, la production scénique ne s’inscrit malheureusement pas dans cette optique. Verdi avait voulu évoquer une cour du Nord élégante et distinguée. Nous en sommes bien loin dans ce spectacle ennuyeux et à l’ambiance malsaine, présentant Gustave III comme un roitelet débraillé, dominé par ses pulsions sexuelles, au milieu d’une cour décadente et en déshérence, dans un décor sinistre essentiellement constitué d’un noir catafalque. Une plate direction d’acteurs ne parvient pas à dynamiser l’ensemble, et même les mimes aux tenues transsexuelles qui occupent la scène se contentent souvent d’errer sur le plateau sans trop savoir que faire, tandis que les excellents chœurs du Teatro Reggio sont relégués près des cintres.

Heureusement, quelques plaisirs musicaux sauvent un peu la soirée, à commencer par la remarquable Amelia d’Anna Pirozzi. Forte d’une voix large et puissante, d’une belle technique belcantiste et d’un souffle sans faille, elle sait colorer son timbre de nuances subtiles, dans de belles et longues phrases magnifiquement soutenues.

Le Gustave III de Piero Pretti manque lui sérieusement de charisme, mais séduit pourtant par la qualité d’un chant à l’émission très ouverte, aux aigus larges et faciles et un remarquable legato. S’il manque un peu de mordant, le sombre et grave Renato-Anckaström de Amartuvshin Enkhbat est également solide.

On restera plus dubitatif devant la peu séduisante Ulrica, tenancière de bordel, d’Anna Maria Chiuri, aux graves bien durs, tandis qu’il manque au page très sensuel de Giuliana Gianfaldoni, la fraîcheur juvénile d’Oscar.

On savourera enfin les splendeurs du Filarmonica Arturo Toscanini aux cordes si suaves et auquel la direction vive, précise de Roberto Abbado, insuffle une énergie bienvenue dans une production plutôt tristounette.

Giacomo Puccini (1858-1924)

Tosca

YYYY

Karine Babajanyan (Tosca), Piotr Beczala (Cavaradossi), Carlos Àlvarez (Scarpia), Sorin Coliban (Angelotti), Alexandru Moisiuc (le Sacristain), Wolfram Igor Derntl (Spoletta), Hans Peter Kammerer (Sciarrone) Chœur et orchestre de l’Opéra de Vienne, Marco Armiliato, Margathe Wallmann, mise en scène

Quel plaisir de découvrir enfin en vidéo la légendaire production de Margathe Wallmann à l’Opéra de Vienne. Bien sûr, on cherchera en vain dans cette mise en scène inaugurée en 1958, une quelconque proposition conceptuelle. Décors grandioses et costumes luxueux témoignent ici avant tout d’un soin amoureux du détail et d’une véritable recherche d’authenticité.

L’intérêt de cette énième captation de Tosca est avant tout la prestation de Piotr Beczala, qui faisait sa prise de rôle in loco quelques mois auparavant.

Il s’empare du rôle de Cavaradossi avec la classe qui le caractérise et ses atouts habituels : élégance et noblesse de la ligne de chant, jeu sobre et intelligent. Il livre en particulier un « E lucevan le stelle » d’anthologie, subtil et poignant, qu’il devra d’ailleurs bisser.

Ce timbre de miel est fondamentalement celui d’un ténor lyrique, mais il sait se faire héroïque quand il le faut et son instrument sain et sûr lui permet d’assurer des morceaux de bravoure aux aigus triomphaux ne manquant pas de panache.

Karine Babajanyan, qui fait pour l’occasion ses débuts à l’opéra de Vienne a une voix un peu voilée, qui accuse parfois quelques tensions dans les aigus, mais cette fragilité se révèle plutôt touchante et le timbre très personnel ne manque pas de charme. La soprano arménienne a du métier, son chant est raffiné et sa Tosca au jeu sincère et naturel a réussi à conquérir le public viennois, qui réserve à son magnifique « Vissi d’arte » une belle ovation.

Carlos Alvarez campe un Scarpia plein d’assurance. La voix large et puissante est presque trop belle pour un rôle qui réclamerait plus de mordant. Si la scène du « Te Deum » est saisissante, son personnage manque de sadisme et de noirceur et parait un peu fade au second acte.

Les forces de l’Opéra de Vienne, enfants et comprimari, sont toutes d’un très haut niveau, mais c’est l’orchestre qui, sonnant de manière sublime sous la baguette de Marco Armiliato, sera la grande star de la soirée.

Sans se presser, il emporte pourtant tout sur son passage avec une énergie qui galvanise le plateau. Large et subtile, langoureux et raffiné, d’une rare diversité de timbres, nuances et dynamiques, il porte les chanteurs avec volupté et tendresse, sans jamais s’appesantir, mettant en valeur toute la sensualité de la musique de Puccini, justifiant à lui seul cette édition.

Richard Strauss (1864-1949)

Der Rosenkavalier

YYYY

Camilla Nylund (La Maréchale), Michèle Losier (Octavian), Nadine Sierra (Sophie), Günther Groissböck (Baron Ochs auf Lerchenau), Roman Trekel (Faninal)

Staatskapelle Berlin, Zubin Mehta

Mise en scène : André Heller

Arthaus, (2 DVD) Ø 2020. TT : 3 h 40’

Cette nouvelle production du Staatsoper de Berlin méritait bien d’être immortalisée.

Sans se lancer dans une quelconque réinterprétation, André Heller propose pour sa première mise en scène d’opéra un spectacle coloré et foisonnant, à la direction d’acteurs précise, aux décors chamarrés et aux costumes élégants.

D’une classe toute aristocratique, Camilla Nylund sait affiner son chaleureux soprano dramatique dans des aigus élégants et lumineux. Cette Maréchale très enjouée et expressive pourrait toutefois encore gagner en intériorité dans les passages les plus intimes.

Particulièrement crédible en travesti, Michèle Losier se révèle un remarquable Octavian combinant subtilité, aisance et puissance vocale.

De son côté, la Sophie pimpante et dégourdie de Nadine Sierra séduit par son riche timbre moiré et ses aigus radieux, même si on a souvent été habitués à une couleur plus cristalline.

Gunther Groissbock s’amuse quant à lui beaucoup à camper un baron Ochs particulièrement vulgaire et graveleux, nanti d’un physique avantageux. Même s’il en fait peut-être un peu trop, sa gouaille, son assurance et sa riche voix qu’il module à merveille, sont assez irrésistibles. Tous les autres rôles s’intègrent harmonieusement à ce spectacle bouillonnant de vie.

Sous la baguette de Zubin Mehta, le son de la Staatskapelle de Berlin se fait riche et voluptueux, offrant de grands moments de pure beauté sonore, non sans parfois un certain manque de délicatesse, notamment dans une Présentation de la Rose un brin trop terrestre.

Dans cette production légère qui ne se prend pas au trop sérieux, c’est avant tout l’aspect comique et joyeux de l’œuvre qui est mis en avant. On regrettera par moment l’absence de cette petite touche de nostalgie viennoise douce-amère qui en fait toute la subtilité. Mais quand un spectacle regorge d’autant de qualités, ne boudons pas notre plaisir.

Antonín Dvořák (1841-1904)

Rusalka

YYY

Asmik Grigorian (Rusalka), Eric Cutler (Le Prince), Karita Mattila (La Princesse), Maxim Kuzmin-Karavaev (Vodnik), Katarina Dalayman (Ježibaba)

Orchestre et chœur du Teatro Real, Ivor Bolton

Mise en scène : Christof Loy

Cette production très attendue au Teatro Real en pleine crise du covid, avait fait évènement.

Question mise en scène, les amoureux de poésie et de merveilleux en seront toutefois pour leurs frais, Christof Loy ayant délibérément expurgé l’œuvre de toute féérie et de tout fantastique, faisant fi du fait qu’ils irriguent toute la partition.

Ici, point de monde aquatique, ni de grand amour d’ailleurs : l’ondine est devenue une ballerine frigide tentant en vain de faire carrière dans un monde artistique impitoyable et pervers, le tout dans un glacial foyer d’opéra en marbre blanc.

Cette conceptualisation soulève plus de questions qu’elle n’en résout, sans apporter d’éclairage nouveau. Elle ne fait qu’accumuler les incohérences et conduire à un appauvrissement de la richesse symbolique de l’oeuvre.

Cela est d’autant plus triste que la distribution est de premier choix, à commencer par la lumineuse Asmik Grigorian à la présence magnétique. Elle allie avec un naturel confondant une voix vibrante, large et puissante à une expressivité à fleur de peau.

Même si la nature de la mise en scène laissait planer un doute, les béquilles du ténor sont liées à une vraie blessure à la cheville, qui heureusement n’a pas affecté la qualité du chant d’Eric Cutler, ténor à la voix sûre, claire et bien projetée, assortie d’un beau legato.

Même si la voix de velours de Karita Mattila accuse un peu de fatigue, son charisme reste inaltéré et elle campe une Princesse mature au tempérament de feu.

Avec quelques faiblesses aussi, mais toujours autant de générosité et de mordant, Katarina Dalayman fait ce qu’elle peut pour donner de la consistance à une Ježibaba concierge d’opéra sarcastique. On comprend toutefois mal qu’elle terrorise le Marmiton et Garde-chasse, qui malgré leurs qualités vocales, ont perdu dramatiquement toute raison d’être.

Kuzmin-Karavaev prête sa belle basse chaleureuse à un Vodnik affectueux et timide réduit à rôle un peu falot au milieu de sa progéniture de ballerines virevoltantes.

La direction vive et nerveuse d’Ivor Bolton qui anime le bel orchestre du Teatro Real, met heureusement en valeur la volupté, la diversité des couleurs et la richesse d’une partition qui elle au moins, regorge toujours de magie et de poésie.

Vincenzo Bellini (1801-1835)

Bianca e Fernando

YYYY

Salome Jicia (Bianca), Giorgio Misseri (Fernando), Nicola Ulivieri (Filippo), Alessio Cacciamani (Carlo), Giovanni Battista Parodi (Clemente), Elena Belfiore (Viscardo), Carlotta Vichi (Eloisa), Antonio Mannarino (Uggero)

Orchestra e Coro dell’Opera Carlo Felice Genova, Donato Renzetti, Mise en scène Hugo de Ana

Dynamic (1 DVD ) Ø 2021. TT : 2 h 29’

Créé au San Carlo de Naples en 1826, le premier grand ouvrage d’un compositeur de vingt-cinq ans sera remodelé deux ans plus tard pour l’inauguration du nouvel opéra Carlo Felice de Gênes, ce même théâtre où a été réalisée cette captation vidéo d’une œuvre à laquelle le mélomane n’avait jusqu’ici accès que grâce à quelques live (Naxos, Opera Rara et Nuova Era avec Gregory Kunde.)

Le livret à la trame plutôt mince ne fascine guère par sa profondeur : Fernando, héritier du trône d’Agrigente, revient sous une fausse identité après un long exil pour se confronter à l’usurpateur Filippo qui a fait disparaître son père Carlo et s’apprête à épouser sa sœur Bianca. Tous deux rendront finalement son trône à leur père.

Si l’influence rossinienne reste encore sensible, on perçoit d’emblée dans le raffinement de la mélodie et de la ligne de chant, l’intensité musicale et dramatique, une pâte typiquement bellinienne, en particulier dans le second acte. On pense à Norma et Adalgisa dans l’émouvant duetto « sorgi o padre » (enregistré par Mirella Freni et Renata Scotto chez Decca), sans parler des passages réutilisés qui deviendront la cabaletta « A bello a me ritorna », ou le chœur « Non parti ? », ici interprété avec beaucoup de suavité et de finesse par l’excellent Coro dell’Opera Carlo Felice Genova.

Hugo de Ana fait le choix d’une plastique abstraite et monochrome où dans un espace circulaire incurvé et quadrillé évoluent les chœurs en blanc. Manipulés par une équipe de mimes à la gestuelle parfois absconse, les symboles du pouvoir sont omniprésents : une sphère astronomique et divers globes, tandis que filets de pêche et filins créent une ambiance maritime. A défaut d’être toujours compréhensible, l’esthétique de l’ensemble est séduisante, avec en prime de très élégants costumes du début dix-neuvième siècle.

La soprano géorgienne Salome Jicia se révèle une Bianca particulièrement émouvante et expressive, tant d’un point de vue scénique que musical, combinant virtuosité et puissance d’une voix riche et vibrante, souple et homogène, aux aigus larges et faciles, nuancée et colorée.

Giorgio Misseri s’attaque avec vaillance au rôle très long et tendu de Fernando, mais l’émission très serrée manque toutefois de séduction. S’il tient à hurler à pleine voix des notes autrefois destinées à Rubini, c’est au mépris de l’élégance requise dans ce répertoire.

Nicola Ulivieri possède le beau grain de voix de baryton basse et la souplesse nécessaires pour incarner Filippo, même si quelques nuances auraient été bienvenues au sein d’un chant un peu uniforme. La puissante basse au beau legato d’Alessio Cacciamani est parfaite pour camper le vieux Duc emprisonné et les comprimari s’acquittent également de leurs parties avec honneur.

Donata Renzetti sait mettre en valeur cette belle œuvre de jeunesse en insufflant à l’orchestre du Carlo Felice l’intensité et le raffinement requis, sans jamais laisser retomber la tension.

Wolfgang Amadeus Mozart

(1756 - 1791)

Così fan tutte

YYYY

Valentina Naforniță (Fiordiligi), Vasilisa Berzhanskaya (Dorabella), Mattia Olivieri (Guglielmo), Matthew Swensen (Ferrando), Benedetta Torre (Despina), Thomas Hampson (Don Alfonso)

Orchestre et chœur du Maggio Musicale Fiorentino, Zubin Mehta

Mise en scène Sven-Eric Bechtolf

Naxos (2 DVD), 2021, TT : 3 h 07’

Il est bien appréciable de temps en temps de découvrir une production opérant un retour à la lettre du livret, sans proposer de concept autre que celui de Da Ponte : Don Alfonso se livrant, dans l’esprit des Lumières, à une démonstration scientifique. Des décors réduits au minimum, des costumes d’époque très raffinés, une direction d’acteurs précise et intelligente, pleine en outre de petits détails amusants : c’est toute la fraîcheur, l’élégance et la classe mozartiennes, mais aussi l’ambiance de marivaudage du XVIIIème siècle que Sven-Eric Bechtolf est parvenu à retranscrire.

La cohésion d’une équipe homogène et équilibrée est sensible d’un point de vue autant scénique que musical et dominée par la personnalité de Thomas Hampson, dont les talents d’acteur, le naturel et la musicalité font mouche en Don Alfonso.

Bien que pleine de charme, Valentina Naforniță reste une Fiordiligi de petit format, qui atteint largement la limite de ses possibilités dans un « Come scoglio » brouillon, et un « Per Pieta » très sage sauvé par l’assurance de ses graves.

Dorabella au mezzo riche et sensuel, Vasilisa Berzhanskaya, fait preuve de son côté d’une délicatesse de touche et de subtilité, tandis que Benedetta Torre, Despina de belle envergure, allie puissance, expressivité, et prestance scénique.

Mattia Olivieri est un Guglielmo d’une rare prestance, à la projection remarquable, tandis que Matthew Swensen assure de son côté avec aisance les moments les plus tendus de Ferrando, riche d’un beau legato et d’un timbre moelleux.

Et enfin, comment ne pas savourer les riches sonorités de l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, si voluptueux et subtil sous la baguette de Zubin Mehta, couronnant un spectacle plein de grâce.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Così fan tutte

YYYY

Maria Bengtsson (Fiordiligi), Jurgita Adamonyté (Dorabella), Rebecca Evans (Despina), Pavol Breslik (Ferrando), Stéphane Degout (Guglielmo), Thomas Allen (Don Alfonso), Orchestra of the Royal Opera House, Thomas Hengelbrock (direction), Jonathan Miller (mise en scène), Sabine Lemaître (costumes).

Production du Royal Opera House, 2010

Opus Arte (1 DVD). Ø 2021. TT : 2 h 58’

Ce spectacle capté en 2010 est une reprise d’une mise en scène de feu Jonathan Miller créée en 1995 et qui délibérément située à l’époque contemporaine, représentait alors le summum de la modernité. Bien sûr, nous en avons vu d’autres depuis lors, mais l’ensemble n’en reste pas moins agréable et convaincant.

L’insipide décor de murs blancs évoquant un appartement en cours de rénovation est heureusement égayé par des costumes de qualité jouant sur le contraste entre milieux sociaux et opposant les habits chics mais finalement assez austères de deux sœurs BCBG aux déguisements rock hippies des « Albanais ».

Cette production se révèle somme toute assez amusante, avec une direction d’acteurs de qualité et quelques « gags » encore bienvenus (Starbucks, selfies, défibrillateurs…) Peut-être le second acte manque-t-il un peu de profondeur, mais Miller se concentre plus sur la question de la quête d’identité que sur celle des relations amoureuses.

La distribution, homogène et équilibrée est dominée par la personnalité de Sir Thomas Allen qui, toujours frais et dispo à soixante-six ans, campe un Don Alfonso aristocratique et charmeur, observant les jeunes gens d’un air malicieux et s’amusant beaucoup de leurs déboires

La Despina de Rebecca Evans, devenue l’élégante assistante personnelle des deux sœurs, est drôle, expressive et pleine de verve, tandis qu’Adamonyté campe une Dorabella pétillante et polissonne à souhait.

Maria Bengtsson a pour elle la beauté physique ainsi qu’une voix ronde aux aigus raffinés, mais elle manque de projection et de graves et n’a pas la carrure d’une grande Fiordiligi.

Stéphane Degout, suave baryton, est parfaitement à l’aise physiquement et vocalement dans le rôle de Guglielmo même s’il manque un peu de personnalité, tandis que Pavlov Breslik, Ferrando plein de vigueur, souffre d’une tessiture un peu trop tendue pour lui.

Imposant des tempi globalement très allants, Thomas Hengelbrock imprime à l’ensemble une tension et une vigueur héritées de sa pratique des instruments anciens, tirant le meilleur d’un orchestre qui sait aussi se faire élégiaque et poétique et donnant toute sa valeur à cette captation.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

YYY

Le Nozze di Figaro. Don Giovanni. Così fan tutte

Nikolaus Harnoncourt, Concentus Musicus Wien, Arnold Schoenberg Chor

Felix Breisach (mise en espace), Doris Maria Aigner (costumes)

Enregistré en direct du Theater an der Wien, 2014

Le Nozze di Figaro

Bo Skovhus (Le Comte), Christine Schäfer (La Comtesse), Mari Eriksmoen (Susanna), Andrè Schuen (Figaro), Elisabeth Kulman (Cherubino), Ildikó Raimondi (Marcellina), Peter Kálmán (Bartolo, Antonio), Mauro Peter (Basilio, Don Curzio), Christina Gansch (Barbarina)

Unitel Edition (2 DVD). Ø 2021. TT 205’: + 1 DVD Doc. Bonus 51’40

Don Giovanni

Andrè Schuen (Don Giovanni), Mika Kares (Le Commandeur, Masetto), Christine Schäfer (Donna Anna), Mauro Peter (Don Ottavio), Maite Beaumont (Donna Elvira), Ruben Drole (Leporello), Mari Eriksmoen (Zerlina)

Unitel Edition (2 DVD). Ø 2021. TT 195‘: + 1 DVD Doc. Bonus 51’40

Così fan tutte

Mari Eriksmoen (Fiordiligi), Katia Dragojevic (Dorabella), Andrè Schuen (Guillelmo), Mauro Peter (Ferrando), Elisabeth Kulman (Despina), Markus Werba (Don Alfonso).

Unitel Edition (2 DVD). Ø 2021. TT 192‘: + 1 DVD Doc. Bonus 51’40

Cette captation du cycle Da Ponte représenté au Theater en der Wien en avril-mai 2014, deux ans avant la mort de Nikolaus Harnoncourt constitue une sorte de testament.

A travers le choix d’une production semi-scénique et de jeunes chanteurs, ce maître de la « pratique d’exécution historique » qui déclarait volontiers que tout le drame est déjà présent dans la musique, se retrouvait seul maître à bord pour cette ultime expérience.

Les excellents documentaires d’accompagnement éclairent le projet et la personnalité du chef et nous plongent dans l’intimité de répétitions très poussées, où il semble souvent s’amuser à aller contre l’instinct naturel des chanteurs. Il cherche notamment à rapprocher les récitatifs de la parole parlée, une vision intéressante mais qui agace lorsqu’elle déteint sur les parties chantées.

L’impression générale qui en découle est celle d’un raffinement pouvant confiner au maniérisme.

Dans cette mise en espace à la direction d’acteurs limitée et dont le décor est uniquement constitué d’une galerie de « tableaux de famille », certains artistes un peu déstabilisés se retrouvent finalement le nez rivé à leur partition.

Le Concentus Musicus, qui a les rugosités parfois dérangeantes d’un orchestre d’instruments anciens, a tendance à voler la vedette aux chanteurs. On est surpris, parfois même agacé par les choix de tempi, souvent très lents et surtout par des contrastes extrêmes dans les nuances qui créent une dynamique mais peuvent se révéler lassants.

Il résulte de tout cela, une certaine austérité et un manque général de légèreté dont souffrent en particulier Les Noces de Figaro. Don Giovanni et Cosi fan tutte sont plus convaincants.

Andrè Schuen à la voix sombre et chaleureuse, toujours bien timbrée, est le principal pilier de cette trilogie. Evoluant avec naturel et distinction, il prête à Figaro, Don Giovanni et Guglielmo sa morgue et son assurance juvéniles. Mari Eriksmoen est fraîche et charmante à souhait en Susanne et Zerline, mais aussi une Fiordiligi pleine d’assurance, brillante et virtuose. Le ténor Mauro Peter, est sublime aussi bien en Ottavio qu’en Ferrando. Son aisance, son legato, la rondeur et l’homogénéité de la voix en font un mozartien de grande classe et une des plus belles surprises de ce cycle.

Bo Skovhus dynamise l’espace scénique et campe un Comte charismatique, violent et tourmenté. Dommage que sa voix, manquant de graves et de puissance peine souvent à s’épanouir tandis que Christine Schäfer, clairement mal à l’aise, ne lâche pas sa partition et souffre de sérieux problèmes d’intonation.

On appréciera par contre la très expressive Donna Elvira de Maité Beaumont au timbre rond et chaleureux et au tempérament dramatique bienvenu, le Chérubin presque trop raffiné de Kalmann ou encore la basse tour à tour sépulcrale et plébéienne de Mika Kares.

Outre de beaux moments de chants, ce sont finalement les ensembles, toujours harmonieux et pleins de vie, ainsi que les passages les plus élégiaques qui séduisent le plus dans un cycle qui restera avant tout une curiosité musicologique.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

YYY

La Finta Giardiniera

Kresimir Spicer (Don Anchise), Julie Martin du Theil (la Marchesa Violante/Sandrina), Bernard Richter (Il Contino Belfiore), Anett Fritsch (Arminda), Lucia Cirillo (Il Cavalier Ramiro), Giulia Semenzato (Serpetta), Mattia Olivieri (Nardo), Orchestre du Théâtre de la Scala, Diego Fasolis, mise en scène Frederic Wake-Walker

Filmé le 11 octobre 2018 au Théâtre de la Scala sur instruments d’époque.

Naxos (2 DVD) Ø 2016. TT : 1 h 19’, 1 h 39’

Cette production créée en 2014 à Glyndebourne, est un vrai plaisir pour les yeux : costumes d’époque luxuriants et pleins de fantaisie, décor de palais rococo. Elle offre l’occasion de découvrir l’ouvrage d’un jeune homme de dix-huit ans où l’on repère les prémices de ce qui donnera toute leur saveur aux grands drammi giocosi à venir : orchestration raffinée et mélange des genres comique et sérieux.

Cette production créée en 2014 à Glyndebourne, est un vrai plaisir pour les yeux : costumes d’époque luxuriants et pleins de fantaisie, décor de palais rococo. Elle offre l’occasion de découvrir l’ouvrage d’un jeune homme de dix-huit ans où l’on repère les prémices de ce qui donnera toute leur saveur aux grands drammi giocosi à venir : orchestration raffinée et mélange des genres comique et sérieux.

Le livret, particulièrement alambiqué et essentiellement constitué d’une succession d’airs, ne passionne guère. La direction d’acteurs, soignée et intelligente, cherche toutefois à en souligner l’aspect psychologique en marquant le contraste entre les moments de sincérité et ceux où les personnages se mentent à eux-mêmes, soumis à des contraintes sociales symbolisées par un décor qui se désagrège progressivement. A la faveur d’une comédie des erreurs nocturnes, chacun trouvera finalement son âme sœur, même si, pour le couple principal, cela doit passer par une crise de folie mythologique, véritable catharsis à dimension initiatique.

Le rôle seria d’Arminda qui évoque la future Donna Elvira, est puissamment interprété par une Annett Frisch dominant vocalement une distribution féminine assez faible, faisant frémir dans son air de fureur. Ramiro au timbre chaleureux mais un peu frêle, Lucia Cirillo n’évite pas quelques duretés, problème dont souffre également la Sabrina de Julie Martin du Theil au médium séduisant mais aux aigus souvent plats et serrés. De son côté, le très léger soprano de la Serpetta de Giulia Semenzato ne manque pas de charme.

Bouffon à souhait Kresimir Spicer est un Don Anchise de belle prestance tandis que Bernard Richter livre un Belfiore au timbre séduisant et charnu. Les airs très réjouissants de Nardo sont brillamment interprétés par le baryton vigoureux de Mattia Olivieri.

L’orchestre de la Scala, jouant sur les inévitables instruments d’époque, semble beaucoup s’amuser sous la baguette de Diego Fasolis, Vivant et plein d’allant, il fait joliment ressortir tout le raffinement et la fantaisie de la partition, sans parvenir toutefois à nous faire oublier la faiblesse dramatique d’un ouvrage qui peine vraiment à maintenir le spectateur en haleine.

Gaetano Donizetti (1797-1848)

YY

Linda di Chamounix

Jessica Pratt (Linda), Teresa Iervolino (Pierotto), Francesco Demuro (Carlo), Vittorio Prato (Antonio), Fabio Capitanucci (Il Marchese), Marina De Liso (Maddalena), Michele Pertusi (Il Prefetto)

Orchestre et choeur du Maggio Musicale Fiorentino, Michele Gamba, mise en scène Cesare Lievi

Filmé le 15 janvier 2021

Dynamic (2 DVD) Ø 2021. TT : 1 h 19’, 48’

Si Linda di Chamounix connut un immense succès lors de sa création à Vienne en 1842, cet opéra semiseria n’a guère suscité l’intérêt des maisons de disques. Il existe quelques rares intégrales studio de qualité, mais en vidéo, le choix se limite à une production de Zurich avec Gruberova.

Une nouvelle captation est donc a priori bienvenue. Malheureusement, ce spectacle filmé à Florence en pleine pandémie peine à convaincre. On y cherche en vain le feu et la passion. La direction de Michele Gamba, désespérément sage et uniforme, manque de relief, de contrastes dans les tempi et les nuances. Ajoutez à cela un chœur immobile, partitions en mains et des figurants faisant semblant de manger avec leurs masques et il en ressort une ambiance un peu morose. Pourtant, l’ensemble n’est pas sans qualités. La mise en scène de Cesare Lievi, classique, est plutôt esthétique avec de belles lumières et des costumes d’époque très seyants.

Il n’est pas malvenu d’entendre dans ce répertoire une voix un peu corsée, capable de puissance et d’autorité, avec en prime des aigus d’une impressionnante aisance (quoique parfois un peu violents) et de doux pianissimi. Mais Jessica Pratt n’est pas une belcantiste : le timbre légèrement voilé manque de pureté, le « O luce di quest’anima » est d’une rare lourdeur et la scène de folie est entachée d’un souffle trop court. Mais l’interprétation ne manque pas de feu et de sincérité, et en vidéo, son visage expressif joue également en sa faveur, lui permettant de camper une attachante Linda.

Le Carlo de Francesco Demuro est également attendrissant. Si son allure scénique un peu raide et guindée lui donne un air un peu benêt, il ne manque pas d’élégance, par la grâce d’un chant franc et sincère au legato remarquable, associé à des aigus triomphaux et rayonnants.

Teresa Iervolino a un jeu plus naturel et son très poétique Pierotto au timbre rond et chaud est un atout majeur de cette production. Le jeune baryton Vittorio Prato est un Antonio honnête, si touchant et chaleureux que l’on a peine à croire à sa crise de fureur de l’acte deux. La basse de Michele Pertusi plus puissante, convient quant à elle parfaitement au personnage protecteur du préfet. Fabio Capitanucci séduit enfin par une verve comique évoquant irrésistiblement le Dulcamara de L’Elixir d’Amour, même si ce personnage bouffe de « faux – méchant » marquis semble un peu décalé par rapport au reste de l’œuvre et ne suffit pas non plus à dissiper cette impression d’uniformité et à dynamiser un spectacle qui, décidément, ne donne pas le frisson.

Gioachino Rossini (1792-1868)

YY

L’equivoco stravagante

Antonella Colaianni (Ernestina), Giulio Mastrototaro (Gamberotto), Emmanuel Franco (Buralicchio), Patrick Kabongo (Ermanno), Eleonora Bellocci (Rosalia), Sebastian Monti (Frontino), Gorecki chamber choir du Ruse State Opera de Bulgarie, Virtuosi Brunensis, direction : José Miguel Pérez-Sierra, mise en scène : Jochen Schönleber

NAXOS (1 DVD). Ø2021 TT : 2 h 20’

Ce n’est jamais sans curiosité que l’on découvre un ouvrage inconnu du prolifique Rossini, composé à une époque où les œuvres disparaissaient souvent aussi vite qu’elles avaient été créées… surtout lorsque la censure s’en mêlait. On ne s’étonnera d’ailleurs pas vraiment que les autorités officielles de l’époque aient bondi à la lecture du livret graveleux de cet « étrange malentendu », œuvre que le bel canto opera festival Rossini in Wildbad a choisi de présenter en 2018 pour célébrer son trentième anniversaire.

Le sujet est pour le moins original : un jeune homme sans le sou veut séduire une belle, et pour en détourner son riche rival, fait croire à ce dernier que la demoiselle est en réalité… un castrat. Il s’agit d’une sorte de comédie de mœurs censée explorer la psychologie féminine, où la dame, de type « précieuse ridicule », se réfugie derrière une érudition factice cachant d ’irrépressibles pulsions sexuelles. Sexiste ? Pas vraiment car les personnages masculins ne sont guère plus glorieux.

Cette farce donnera surtout au jeune compositeur l’occasion de faire ses armes, et on y perçoit, comme en gestation, quelques prémices des futurs chefs d’œuvres.

L’équipe de jeunes chanteurs fait régner sur scène une ambiance joyeuse et bouffonne, même s’ils en font parfois un peu trop : les sous-entendus du livret sont suffisamment évidents pour que bananes et positions lascives ne soient pas nécessaires. (Dommage à ce propos que le DVD ne soit pas sous-titré en français…)

On reste également dubitatif sur l’esthétique du décor et de certains costumes assez hideux, en particulier ceux du chœur d’hommes affublés de jupe d’écolières à carreaux et de perruques à tresses.

Les chanteurs sont par contre remarquables, à commencer par la mezzo Antonella Colaianni, dont la voix sombre et chaleureuse nous fait oublier, dans des airs d’un lyrisme évoquant ceux de la future Isabella, l’ineptie de son texte.

Le Gamberotto de Giulio Mastrototaro, honorable basse bouffe au jeu naturel et enlevé, remplit son office malgré quelques problèmes de justesse, de même que le Buralicchio particulièrement dévergondé d’Emmanuel Franco qui séduit par sa présence scénique. Le Congolais Patrick Kabongo assure avec aisance rôle le plus lourd de la partition. On lui pardonnera donc quelques légères imperfections dans les aigus, au vu de la virtuosité de sa partie et d’un timbre particulièrement riche pour un ténor léger.

Eleonora Bellocci (Rosalia) et Sebastian Monti (Frontino), complètent brillamment une distribution homogène et de qualité.

Sous la baguette, de José Miguel Pérez-Sierra l’orchestre de chambre des Virtuosi Brunensis sonne accompagne gracieusement cette comédie sans prétention.

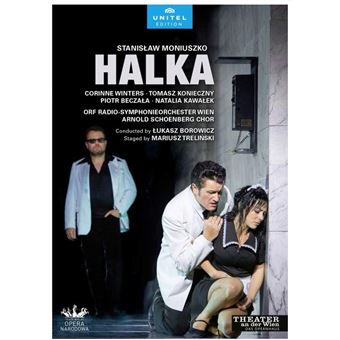

Stanisław Moniuszko (1819-1872)

Halka

YYYY

Corinne Winters (Halka), Tomasz Konieczny (Janusz), Piotr Beczała (Jontek), Alexey Tikhomirov (Stolnik), Natalia Kawałek (Zofia), Lukasz Jakobski (Dziemba), Sreten Manoljlović (Dudziarz), Paul Schweinester (Góral)

Arnold Schoenberg Chor, ORF Radio-Symphonieorcehster Wien, Lukasz Borowicz

Theater an der Wien

Mise en scène : Mariusz Treliński

Halka, qui avait apporté la consécration à Moniuszko, reste encore bien peu connue hors de Pologne. La captation de ce spectacle viennois offre une opportunité de découvrir ce petit bijou dont le livret, mettant en scène une jeune paysanne séduite et abandonnée par un noble, allie une forte puissance émotionnelle à un aspect vériste novateur pour l’époque. Les problématiques sociales sont un peu occultées ici par la transposition dans les années 1970, mettant l’aspect psychologique au cœur du drame.

Dans une ambiance à la fois glaciale et fantasmagorique, créée par des décors froids plongés dans une obscurité brisée par de violents effets de lumière, le metteur en scène impose une tension permanente et une violence hyperréaliste. Mais les images fortes touchent parfois au sordide, au risque de tuer l’émotion.

Tandis que les nobles, devenus des parvenus vulgaires, festoient dans un hôtel à la décoration d’une laideur assumée, la scène est dominée par la présence fascinante de Tomasz Konieczny, au chant corsé et à la puissante voix de baryton aux reflets métalliques.

Il nous semble vivre le cauchemar de son Jacusz rongé par la culpabilité et hanté par le fantôme d’Halka qui, à travers les vitres frappées par la pluie, lui apparait comme une sorte de spectre hagard, effrayante créature gothique bien éloignée de la jeune fille naïve et attachante du livret. On reste toutefois fasciné par la performance de Corinne Winters dont l’engagement total s’accorde bien à un timbre un peu dur, enrichi de belles subtilités vocales.

Son jeune et chevaleresque ami Jontek est incarné par un Piotr Becsala tout simplement parfait : le timbre est somptueux et riche de coloris variés, le jeu profond et sincère, le chant intense, plein d’un pathos typiquement slave.

A la tête de l’orchestre de la Radio de Vienne, Lukasz Borowicz souligne la générosité de cette musique inventive dont les couleurs et rythmes empruntent volontiers aux chants et danses folkloriques. Imposant des polkas et mazurkas survoltées, le chef semble toutefois lui aussi un peu sur les nerfs, se mettant au diapason d’une production un peu sinistre mais dont l’intensité ne laisse pas indifférent.

Ruggero Leoncavallo (1857-1919)

Zingari

YYYYY

Krassimira Stoyanova (Fleana), Arsen Soghomonyan (Radu), Stephen Gaertner (Tamar), Lukasz Golinski (Il Vecchio)

Opera Rara Chorus, Royal Philharmonic Orchestra, Carlo Rizzi

Opera Rara (1 CD) Ø 2021. TT : 1 h 05’

Opera Rara nous fait une fois encore découvrir un petit bijou, aussi rare sur scène qu’au disque. Cette oeuvre intense et colorée, composée vingt ans après Pagliacci, avait connu un immense succès lors de sa création en 1912 au Théâtre de l’Hippodrome de Londres. C’est cette version d’origine qui a été reconstituée ici, en réorchestrant les parties perdues d’après la partition piano.

Le livret est une adaptation du poème de Pouchkine qui avait déjà inspiré l’Aleko de Rachmaninov : tombé sous le charme de la fascinante Fleana, Radu abandonne son monde aristocratique pour partager la vie libre des gitans. Mais la belle se lasse vite de lui, s’offrant au poète Tamar. L’amoureux trahi se vengera en brûlant vifs les deux amants dans leur cabane.

Une héroïne sauvage et moqueuse, des hommes furieusement jaloux, des danses lascives, des duos d’amour sur fond de nuit parfumée, c’est tout un univers tzigane haut en couleur auquel Leoncavallo prend plaisir à donner vie, en mêlant à son langage typiquement italien « gammes gitanes » et percussions orientales.

Krassimira Stoyanova met son immense talent et sa voix longue et souple au service d’une Fleana à la ligne de chant souvent mélismatique, tantôt sensuelle, fière ou cruelle. Certains accents, parfois un peu durs, ne font que donner encore plus de caractère à cette farouche sœur de Carmen.

Arsen Soghomonyan, large et solide ténor dramatique, au timbre sombre et aux aigus bien projetés est également idéal pour le rôle intensément lyrique et à fleur de peau de Radu. De même, Stephen Gaertner, au baryton à la fois mordant et chaleureux, rend pleinement justice au poète torturé Tamar et à son envoûtant « Canto notturno », une des plus belles inspirations mélodiques de l’œuvre.

Lukasz Golinski a de son côté tout du noble vieillard, digne chef de ce peuple gitan tantôt festif, tantôt élégiaque et parfaitement incarné par l’excellent coeur d’OperaRara.

La direction vivante et sans lourdeur de Carlo Rizzi à la tête du Royal Philharmonic Orchestra souligne toute la richesse des dynamiques et des nuances de cette partitions, des explosions sonores jusqu’aux passages les plus suaves et mystérieux.

Giacomo Meyerbeer (1791-1864)

Robert le Diable

YYYYY

John Osborn (Robert), Nicolas Courjal (Bertram), Amina Edris (Alice), Erin Morley (Isabelle), Nico Darmanin (Raimbaut), Joel Allison (Alberti, un prêtre), Paco Garcia (un héraut d'armes), Chœur de l'Opéra national de Bordeaux, Orchestre national Bordeaux Aquitaine, Marc Minkowski.

Bru Zane (3 CD). Ø 2021. TT : 3 h 36'.

On peine aujourd’hui à imaginer le triomphe que ce grand opéra gothique et romantique a pu connaître pendant tout le dix-neuvième siècle, et l’impact qu’il a eu sur l’évolution du genre lyrique. Pour donner vie à cette légende du Moyen-âge narrant les déboires d’un chevalier tiraillé entre des influences bénéfiques et maléfiques, Meyerbeer associe une virtuosité à l’italienne à une orchestration dont la richesse et l’originalité faisaient l’admiration de Berlioz.

Pourtant, les enregistrements de Robert Le Diable sont bien rares et peu séduisants, à part une captation en 1985 à l’Opéra de Paris réunissant Vanzo, Anderson et Ramey, ou une vidéo du Covent Garden en 2013. Le nouvel opus de la collection « opéra français » du Palazzetto Bru Zane est donc particulièrement bienvenu, d’autant plus que la distribution réunie ici est d’une qualité et d’une homogénéité irréprochables, avec en prime un soin particulier porté à la diction française.

John Osborn s’empare avec aisance du rôle de Robert : aigus triomphants, médium capiteux, ce ténor plein de nuances passe de la douceur à l’éclat dans les moments plus héroïques, le tout associé à un phrasé toujours remarquable. Il s’offre en prime le luxe d’ajouter un air presque inédit (n°4a, 4b).

Le Bertram de Nicolas Courjal, aux graves sépulcraux, à la voix noire et charnue qui murmure ou explose, est diabolique à souhait, quand de son côté, le Raimbaut de Nico Darmanin se distingue par son clair ténor bien projeté.

Le soprano souple et léger d’Erin Morley se joue des pyrotechnies et des roulades virtuoses, et le médium est suffisamment riche pour rendre justice aux passages plus lyriques, tandis qu’Amina Edris est une Alice au timbre pulpeux, toujours juvénile par sa douceur et ses beaux aigus filés.

Marc Minkowski s’empare de la partition avec un enthousiasme visible, mettant particulièrement en valeur les instruments solistes de l’Orchestre National de Bordeaux. Le son est clair, voire éclatant, la tension toujours soutenue, le rythme vif et léger et d’une fraîcheur presque offenbachienne. De même, les chœurs, tour à tour démons, nobles ou prêtres, font preuve d’une ardeur sans faille.

Voilà de quoi donner envie de découvrir et redécouvrir Meyerbeer !

Giuseppe Verdi (1813-1901)

YYY

La Traviata

Lisette Oropesa (Violetta), René Barbera (Alfredo), Lester Lynch (Giorgio Germont), Sächsischer Staatsopernchor Dresden, Dresdner Philharmonie, Daniel Oren

Pentatone (2 CD). Ø 2020. TT : 2 h 15’

Le label Pentatone immortalise ici la Violetta de Lisette Oropesa. La couleur est tendre et chaleureuse, le legato et la ligne musicale irréprochables, les accents touchants. On ne peut que savourer les aigus délicieux et lumineux, s’épanouissant tout en rondeur, les pianissimi délicats du « a forse lui », les vocalises souples et les suraigus triomphants du « sempre libera ». Mais les graves toutefois peu naturels et trop appuyés la pénalisent dans les moments les plus sombres, et son « addio del passato » peine à émouvoir. Il manque de fait à ce soprano lyrique léger ce feu dévorant, ces clairs-obscurs qui donnent au rôle toute sa consistance dramatique et font les grandes Traviata.

Si René Barbera dispose d’une technique de qualité, il livre un Alfredo bien plat et sans grande personnalité. Le timbre clair et serré de ce ténor trop léger, qui serait adapté au répertoire rossinien, ne possède pas la générosité et la chaleur requises chez Verdi.

Au contraire, le Giorgio Germont très humain de Lester Lynch séduit par son chant ample et chaleureux, bien qu’un brin trop rocailleux. Il met beaucoup de cœur dans son interprétation, offrant, tant par la beauté de son legato que sa sensibilité, de beaux moments musicaux, notamment dans le duo de l’acte deux.

L’Orchestre Philharmonique de Dresde sous la baguette précise et pleine d’élan de Daniel Oren, se fait ample, coloré et plein de santé —parfois presque un peu trop—, portant les chanteurs avec enthousiasme et intensité.

Au final, une Traviata honnête qui s’écoute avec curiosité et plaisir, sans atteindre la profondeur et l’intensité de grandes références discographiques.

Vincenzo Bellini (1801-1835)

Il Pirata

YYYY

Javier Camarena (Gualtiero), Marina Rebeka (Imogene), Franco Vassallo (Ernesto), Antonio Di Matteo (Goffredo), Gustavo De Gennaro (Itulbo), Sonia Fortunato (Adele)

Chœur et orchestre du Théâtre Massimo Bellini de Catane, Fabrizio Maria Carminati

Prima Classic (3 CD) Ø 2021. TT : 2 h 41’

Il Pirata marqua un tournant dans la carrière de Bellini. Dépassant les limites de l’opera seria rossinien, l’oeuvre consacre la naissance du mélodrame romantique italien. Parmi les rares enregistrements existants, on retient une Caballé élégiaque chez Warner Classics, et un live de Callas au Carnegie Hall. Mais leurs partenaires ne sont jamais à la hauteur. Réalisé par le label créé par Marina Rebeka, Prima Classic, cet enregistrement inédit et fidèle à la partition d’origine, fait donc figure d’évènement. Ce grand soprano dramatique d’agilité aux moyens immenses se hisse au niveau des stars des temps passés. Elle s’empare du rôle redoutable d’Imogene avec une aisance qui fascine à la fois par sa maîtrise technique, associant puissance et précision des vocalises, et par l’intensité de son interprétation. Elle livre une Imogène sombre et tourmentée, capable à la fois d’autorité et de délicatesse.

Face à un tel flamboiement dramatique, Javier Camarena peine un peu à s’imposer. Le ténor est pourtant un des rares chanteurs actuels en mesure de s’attaquer au rôle redoutable de Gualtiero, imaginé pour le gosier surhumain de Rubini. Il s’attèle à la tâche avec vaillance et une technique assurée. Les vocalises sont parfaites, les aigus insolents et il sait émouvoir dans les passages les plus tendres, mais ce timbre trop clair manque de corps. On attendrait pour ce pirate tourmenté, un coloris plus sombre et chaleureux.

La voix noire et puissante de Franco Vassallo confère à Ernesto des accents plus verdiens que belliniens, mais lui permet de donner avec assurance la réplique à son épouse sans mépriser non plus les parties virtuoses.

Les comprimari sont à la hauteur, de même que l’orchestre de Catane qui, sous la direction de Fabrizio Maria Carminati, est plein de passion et d’élégance, avec notamment des solos instrumentaux particulièrement raffinés. Cet enregistrement de grande qualité est vraiment digne de siéger dans la discothèque d’un amateur de bel canto.

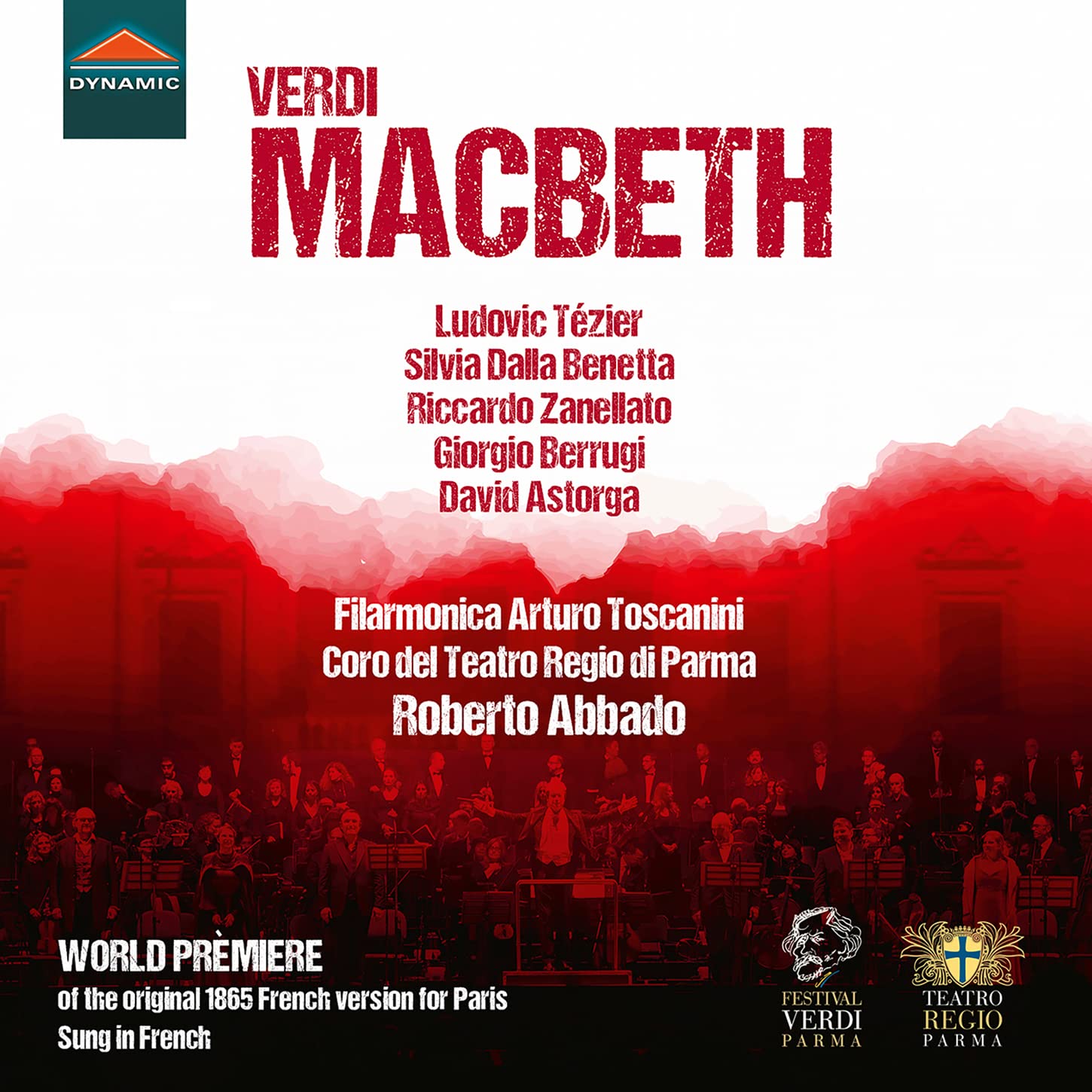

Giuseppe Verdi (1813-1901)

Macbeth

YYY

Ludovic Tézier (Macbeth), Silvia Dalla Benetta (Lady Macbeth), Riccardo Zanellato (Banquo), Giorgio Berrugi (Macduff), David Astorga (Malcom)

Filarmonica Arturo Toscanini, Choeur du Teatro Regio de Parme, Roberto Abbado

Dynamic (2 CDs) Ø 2021. TT : 1 h 19’, 1 h 12’

La pochette l’annonce fièrement : cet enregistrement en français du Macbeth de Verdi, dans la traduction réalisée pour le Théâtre Lyrique en 1865, est une première mondiale. On reste donc assez étonné de constater que la distribution ne contient qu’un seul chanteur français. De fait, la diction parfaite de Ludovic Tézier laisse percevoir ce changement de coloris caractéristique de la langue de Molière, plus percutante et plus déclamatoire, mais la prononciation du reste de l’équipe est si exotique et incompréhensible que la couleur de l’ensemble n'en est finalement guère affectée. Un francophone ne peut qu’en être frustré, même si le texte français est de toute manière bien fade. On perd une partie de la force et de la poésie du livret d’origine, sans rien y gagner.

L’intérêt de cet enregistrement tiendra donc avant tout dans le grand Macbeth de Ludovic Tézier dont la ligne de chant s’élève toujours sublime et souveraine, solide et inébranlable, un peu trop sans doute pour un personnage sensé être psychologiquement fragile. Mais si la folie ne semble pas vraiment le guetter à l’acte deux, difficile de bouder son plaisir devant un art du chant si consommé, dont témoigne un air final « Honneurs, respect, tendresse » d’anthologie.

Silvia Dalla Benetta campe une Lady Macbeth paradoxalement plus fragile que son époux. Particulièrement à la peine dans le brindisi, ses aigus se font violents et durs et les vocalises imprécises. Malgré tout, son incarnation a du caractère, et on peut également considérer que ce type de timbre percutant et tranchant n’est pas malvenu dans ce rôle redoutable. Dommage qu’elle ne maîtrise pas suffisamment la langue pour dessiner comme il le faudrait chaque syllabe, dans une scène de somnambulisme qui par ailleurs n’est pas sans intérêt.

La belle basse de Riccardo Zanellato est un Banco de bien noble allure, de même que le ténor Giorgi Berrugi, Macduff au timbre typiquement italien, déployant un superbe legato et très émouvant dans son grand air « Mes fils, mes fils... ».

Sans avoir tout à fait l’aspect sombre et inquiétant attendu dans cette œuvre shakespearienne, l’ensemble n’en reste pas moins musicalement remarquable. Les chœurs amples et puissants, impressionnent et le final du premier acte donne le frisson. Sous la direction précise et intense de Roberto Abbado, l’orchestre a d’évidence Verdi dans le sang.

Que l’on serait heureux d’entendre de nouveau cette production… dans la langue d’origine.

Giacomo Puccini (1858-1924)

Madama Butterfly

YYY

Melody Moore (Cio-Cio-San), Stefano Secco (Pinkerton), Elisabeth Kulman (Suzuki), Lester Lynch (Sharpless), Alexander Kaimbacher (Goro)

Choeur et orchestre de la Fondation Gulbenkian, Lawrence Foster

Pentatone, (2 CD) Ø 2021. TT : 2 h 23’

Ajouter un nouvel enregistrement studio à une discographie déjà si superbement servie par les plus grands artistes est un pari osé, relevé ici par le label Pentatone qui, après La fille du Far West en 2021, fait de nouveau appel à Melody Moore et au chef Lawrence Foster, actuel directeur musical de l’Opéra de Marseille, pour ce nouveau Puccini.

On sera avant tout intéressé par la prestation de la soprano américaine qui possède la grande et belle voix dramatique requise, large et puissante, s’épanouissant sans difficulté ni dureté dans les grands climax, tout étant suffisamment souple pour faire preuve de délicatesse aux moments opportuns. Sa prestation ne démérite pas. Mais toute la subtilité du rôle tient aussi dans le fait que Cio-Cio-San est une adolescente : on reste donc un peu sur sa faim face à cette si solide geisha à laquelle manque la fragilité et le charme que pouvaient lui donner Freni ou Callas. Son entrée sans poésie déçoit, le « Un bel di » pourrait encore gagner en subtilité et le final, sans grand relief, n’est pas aussi bouleversant qu’il le devrait.

Peut-être est-ce aussi dû à la direction, le chef ne parvenant pas à insuffler à son orchestre portugais le feu et l’intensité requis : assez épais et lourd, il manque d’ampleur, de générosité et de contrastes, desservi par une prise de son assez sèche.

Sans avoir l’éclat d’un Pavarotti ni le charme envoûtant d’un Domingo, le Pinkerton honnête et solide de Stefano Secco parvient toutefois à séduire par son chant sincère et passionné dans le duo d’amour, ainsi qu’un touchant « Addio fiorito asile ».

Aux côtés de la très émouvante Susuki d’Elisabeth Kulman, Lester Lynch campe un Sharpless au timbre chaleureux et très humain bien qu’un peu fade, de même que le Goro de Alexander Kaimbacher qui manque de piquant.

Après cette Butterfly aussi honorable que frustrante, Melody Moore continuera à se consacrer à l’opéra italien en proposant un disque d’hommage à Renata Tebaldi qui doit paraître en 2022, et nous permettra peut-être de découvrir d’autres facettes du talent de cette artiste.

Giuseppe Verdi (1813-1901)

Un Ballo in Maschera

YYYYY

Piotr Beczala (Gustave III-Riccardo), Dmitri Hvorostovsky (le Comte Ankarström-Renato), Krassimira Stoyanova (Amelia), Nadia Krasteva (Ulrica), Hila Fahima (Oscar), Alexandra Moisiuc (le Comte Horn), Sorin Coliban (le comte Warting), Igor Onsichenko (Christian)

Chœur et orchestre de l’Opéra de Vienne, Jesús López Cobos

Orfeo (2 CD) Ø 2016. TT : 2 h 15’

Il est toujours difficile de proposer un nouvel enregistrement d’un chef d’oeuvre verdien dont la discographie compte tant de merveilles, à commencer par la version Solti-Pavarotti, pour ne citer qu’elle. Force est de constater que cette nouvelle édition ne démérite pas, ne serait-ce que par l’émotion et l’énergie se dégageant de cette captation live, reflet d’une magnifique représentation d’avril 2016 à Vienne, d’une grande intensité dramatique. L’enthousiasme du public est d’ailleurs palpable, les applaudissements nombreux et chaleureux. On regrette seulement de ne pas en avoir aussi l’image, tant la mise en scène était splendide.

La distribution, homogène et de grande qualité, est dominée par l’Amelia souveraine et pleine de tempérament de Krassimira Stoyanova. La voix sombre, ample et puissante, s’épanouit sans forcer et de manière homogène d’un grave magnifique à un aigu large et solaire, jouant sur un subtil art des nuances et un legato souverain, pour livrer une interprétation bouleversante de ce grand rôle verdien.

Piotr Becsala n’est pas Pavarotti, et l’appréciation de son timbre fort peu italien reste affaire de goût, mais il n’en reste pas moins un des meilleurs ténors de sa génération. Le chant plein de sensibilité est tout en rondeur, les aigus toujours faciles, larges et rayonnants. Sans se défaire d’une élégance toute royale, il campe un Gustavo particulièrement touchant, passionné et romantique, bouleversant tant dans sa mort que dans le sublime duo de l’acte II.

Difficile de ne pas être ému en entendant Dmitri Hvorostovsky, alors en rémission temporaire de la terrible maladie qui devait l’emporter un an et demi plus tard. La voix en pâtit forcément, efforts et respirations sont audibles, mais son Renato, très sombre et concentré, n’en est que plus bouleversant. Le timbre est toujours aussi mordant, les aigus percutants, legato et longueur de souffle émerveillent, mais surtout, chantant comme si cette soirée pouvait être la dernière, il fait frémir par l’intensité d’une incarnation intense et désespérée.

Nadia Krasteva, mezzo-soprano à la puissante voix de poitrine offre une Ulrica d’une belle présence, impressionnante à souhait, tandis qu’Hila Fahima, au soprano agile, frais et souple campe un Oscar délicieusement juvénile.

L’osmose entre scène et fosse semble parfaite : solides, chœurs et rôles secondaires sont tous également entraînés dans ce mouvement inexorable, cette énergie impulsée par Jesús López

Cobos à la tête d’un orchestre de Vienne en grande forme. Les tempi sont rapides, entraînants et pleins de vie, avec en prime des interventions solistes remarquables (quel sublime violoncelle !)

Cette captation est donc avant tout le témoignage d’une soirée d’opéra d’exception où le drame prédomine. Verdi n’en demanderait pas plus. Le public viennois est ému et conquis, nous aussi.

Leonard Bernstein (1918-1990)

West Side Story

José Carreras (Tony), Kiri Te Kanawa (Maria), Tatiana Troyanos (Anita), Kurt Ollmann (Riff), Marylin Horne

Leonard Bernstein Orchestra

Deutsche Grammophon, 1984